農產品質量安全是農業可持續發展的生命線,而農藥殘留問題始終是消費者與監管部門關注的焦點。傳統實驗室檢測雖精準,但存在耗時長、成本高、無法即時響應等短板。在此背景下,便攜式農殘檢測儀器的出現,通過“現場采樣即測”的技術革新,不僅大幅提升了檢測效率,更為農產品產地溯源提供了關鍵技術支撐,成為推動農業標準化與品牌化發展的重要工具。

技術突破:輕量化與高靈敏度并存

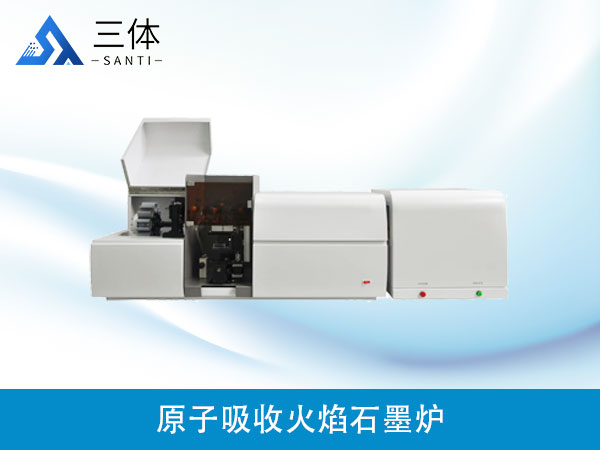

便攜式農殘檢測儀器的核心優勢在于其“輕量化設計”與“高靈敏度檢測”的雙重突破。傳統實驗室設備受限于場地與操作流程,而便攜式儀器通過集成化模塊設計,將酶抑制法、膠體金免疫層析法等核心技術濃縮至手持終端,重量通常不超過3公斤,可輕松攜帶至田間地頭、農貿市場或加工車間。

在檢測性能上,儀器采用多通道光源與高精度傳感器,可同時檢測有機磷、氨基甲酸酯類等常見農藥殘留,靈敏度達到國家標準要求。例如,通過酶抑制法,儀器可在3分鐘內完成單樣品檢測,并自動生成結果,無需復雜前處理或專業人員操作,真正實現“采樣即測”。

應用場景:全鏈條溯源的關鍵節點

便攜式農殘檢測儀器的應用場景覆蓋農產品從生產到流通的全鏈條,成為產地溯源的關鍵技術工具:

生產端:在種植基地,農戶或監管人員可隨時對即將采摘的農產品進行抽檢,確保農藥殘留符合安全標準,避免問題產品流入市場;

流通端:在批發市場或物流中心,儀器可快速篩查進貨農產品的農殘情況,為分級定價與品牌保護提供依據;

消費端:部分商超或社區檢測點配備便攜式儀器,消費者可直觀了解所購農產品的安全狀況,增強信任感。

此外,儀器內置的溯源系統可通過二維碼或區塊鏈技術,將檢測數據與產地信息、種植記錄關聯,形成“一物一碼”的溯源鏈條。一旦發現農殘超標,可快速追溯至具體地塊或農戶,實現精準監管。

社會價值:降本增效與質量提升并舉

便攜式農殘檢測儀器的推廣,為農業產業鏈各方帶來顯著效益:

農戶層面:通過實時檢測,農戶可科學調整用藥方案,減少農藥濫用,降低生產成本,同時提升產品競爭力;

監管層面:監管部門可利用儀器開展高頻次抽檢,擴大覆蓋范圍,提升監管效率,降低食品安全風險;

消費者層面:透明化的檢測數據與溯源信息,增強了消費者對農產品安全的信心,推動綠色消費與品牌農業發展。

未來展望:技術融合與產業升級

隨著物聯網、人工智能技術的融入,便攜式農殘檢測儀器將向智能化、網絡化方向升級:

AI輔助分析:通過機器學習算法,儀器可自動識別異常檢測結果,并推薦后續處理方案;

云端數據共享:檢測數據實時上傳至云端平臺,形成區域性農殘數據庫,為政策制定與風險預警提供依據;

國際標準對接:開發支持國際農殘標準的檢測模塊,助力中國農產品出口企業突破技術壁壘。

結語

便攜式農殘檢測儀器以“現場采樣即測”的技術革新,打破了傳統檢測的時間與空間限制,成為農產品質量安全與產地溯源的“移動哨兵”。其推廣不僅提升了農業產業鏈的透明度與效率,更為鄉村振興與農業現代化提供了技術支撐。未來,隨著技術的持續迭代,這一領域將進一步賦能農業高質量發展,讓“從田間到餐桌”的安全承諾更加可感、可信。